徐麟:在专注里沉潜,于坚持中发亮

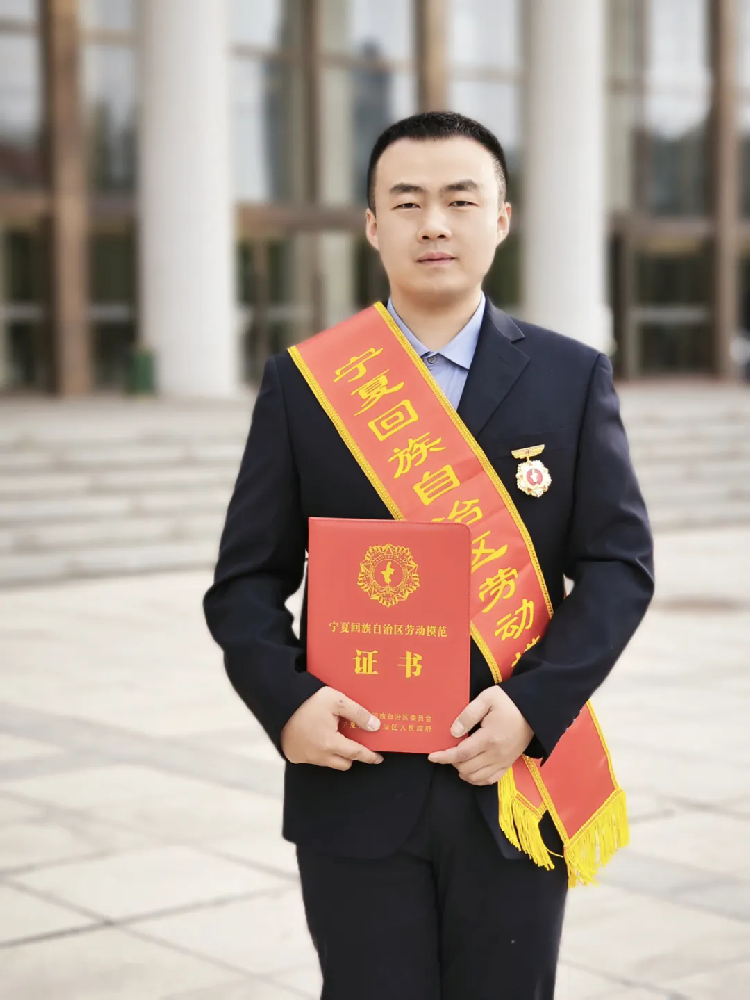

劳动模范是时代的先锋,他们以自己的汗水与智慧,诠释着爱岗敬业、艰苦奋斗的精神。在我们身边,就有这样一位榜样,他用行动践行着对工作的执着,对生活的热爱,他就是2025年自治区劳动模范获得者——徐麟。

徐麟算不上传统意义上的“显眼包”——没有挺拔如松的身量,五官也没什么让人过目不忘的惊艳,反倒年纪轻轻,额头上就爬着几道不算浅的纹路,像被时光悄悄刻下的伏笔。

可你就是没法忽略他。

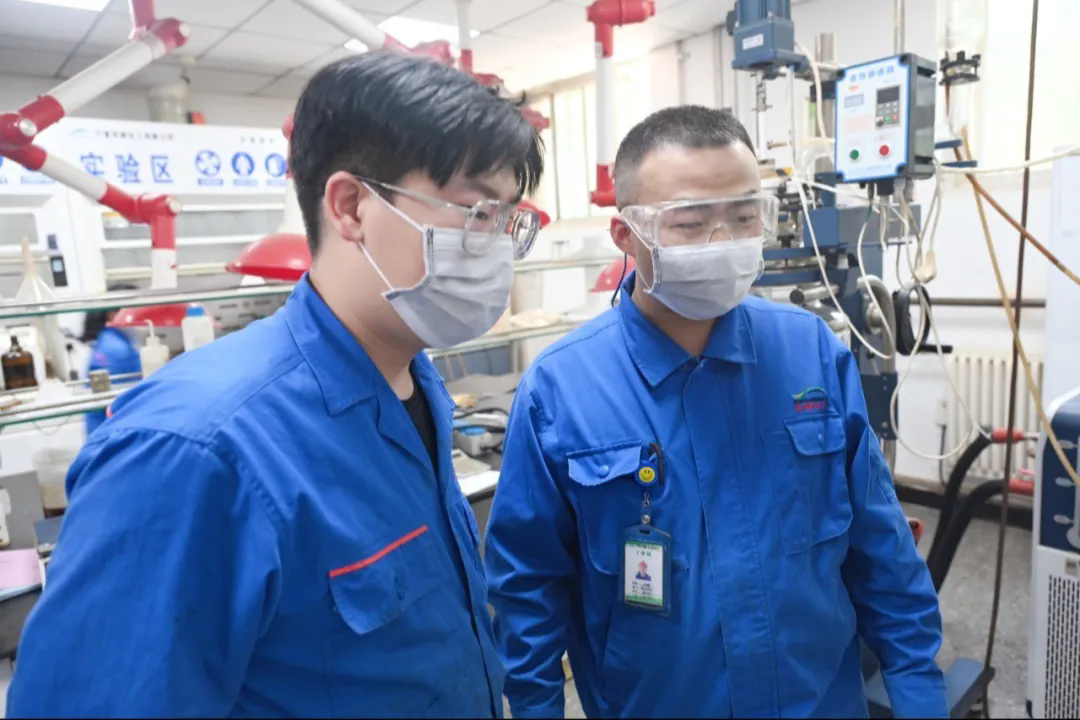

无论是在仪器林立的实验室,还是机器轰鸣的生产现场,他永远是那个自带“引力场”的存在。走起路来步子又快又稳,带起的风里都裹着一股不容分说的劲儿,仿佛下一秒就要扑进某个亟待破解的难题里。

笔者多次试图采访他,却总是因他忙碌的工作而推迟。打电话过去,他不是在实验室忙着做实验,就是在现场查看生产数据。同事们都打趣说,这位主任比普通员工还要忙。有一次,笔者终于和他约好了见面(这还是凑着工会采访的契机),当到达时,看到他正认真地思考着回答工会记者的问题,期间还不自觉地挠着头,那副专注思考的模样,让人印象深刻。

徐麟的认真,从不是刻意端出来的姿态,反倒像刻在骨子里的习惯,藏在那些带着生活温度的细节里。

常常是刚踏进家门,外套还没来得及挂稳,脑子里突然蹦出个念头——像平静水面被投进颗石子,荡开一圈圈涟漪。他会立刻转身,在玄关的鞋柜上翻找便签本,笔尖划过纸页的沙沙声,比客厅的挂钟声更清晰。字迹或许带着匆忙的斜度,却把那个稍纵即逝的灵感钉得稳稳的,仿佛那不是随手记下的几个字,而是刚从难题手里抢来的密钥。

他总说,这些突然冒出来的想法,错过了,可能就再也找不到了。说不定哪一个,就能撬开困扰许久的僵局。

于是他家的书桌上、公司办公桌的一角,总堆着厚厚一沓写满的便签。有的带着茶渍,是加班时随手垫在杯底记下的;有的边缘卷了角,是从口袋里反复掏出来摩挲过的。那些零碎的字迹里,藏着他对着数据表格皱眉的夜晚,也藏着实验仪器前突然明朗的瞬间。

就是这样一点点攒着、抠着,把每个不起眼的灵感都当成宝贝,他才在自己的领域里越走越深。你看着他低头在便签上疾书的样子,忽然明白:所谓深耕,不过是把每一次心跳般的灵感,都牢牢攥在了手心里。

徐麟的匠劲,藏在与技术难题死磕的每一个瞬间里。曾有一次,公司某核心生产环节面临棘手瓶颈,常规方法难以突破,不少人觉得短时间内难有进展。但徐麟没打退堂鼓,他带着团队一头扎进实验室和生产现场,一头埋进成堆的资料里,像拆解精密仪器般剖析每一个工艺环节。

他和同事们反复讨论方案,从班组老师傅那里汲取实操经验,在实验台上来回调试参数。那段时间,车间里总能看到他和团队成员围着设备研究的身影,遇到卡壳的地方,他就盯着流程图一遍遍推演,直到找出症结。为了优化某个关键环节的反应效率,他们前前后后调整了数十种参数组合,每一次试验结果都仔细记录、对比分析,从不放过任何一个细微的变化。

设备调试时,他始终守在一线,和大家一起盯指标、找问题,常常跟着生产线连轴转,却从没喊过累。凭着这股“不解决问题不罢休”的韧劲,团队最终找到突破口,不仅攻克了技术难关,还让生产效率和产品质量都有了明显提升。

同事们都说,徐麟身上这股“认准了就死磕”的劲头,正是工匠精神的最好诠释——他总说“工作无小事,细节决定成败”,而他的行动,就是把这句话刻进了每一次技术攻坚里,用实打实的钻研,把“不可能”变成了“能做到”。

徐麟的韧劲,不只显现在工作攻坚时的“犟劲”,更藏在业余骑行的漫漫征途里。他最爱跨上单车丈量土地,最远曾从驻地骑到百公里外的邻市,往返两百多公里的路,汗水浸透衣衫、双腿酸到发僵是常事,可他从没想过中途放弃。“既然踩下了第一脚踏板,咬牙也要骑到终点——不然哪来的回程?”他笑着说的这句话,像把尺子,量出了他骨子里那份“有始有终”的执拗。

这份刻在骨子里的坚韧,早已和工作里的专注拧成了一股绳。就像他对待每个技术难题时,总带着骑行般的笃定:起步时稳扎稳打,中途遇到陡坡就调整呼吸步步攻坚,哪怕暂时落后也从不松劲,非要冲到终点才算完。

也难怪工会记者采访尾声会好奇追问:“能拿劳模,您一定有过人之处吧?”他习惯性地做出标志性的动作——挠挠头,语气里带着骑行者抵达终点后的平静:“真没什么特别的,不过是把手头的活儿,带着股钻研劲儿一直干下去罢了。”——这话听着朴实,却藏着和骑行百公里同样的道理:所谓不凡,不过是把“不放弃”三个字,揉进了每一段路、每一件事里。

而这份在骑行里磨出的坚韧、在工作中炼就的专注,恰是工匠精神最生动的注脚——是对每个细节的较真,对每个难题的“犟劲”,对每份责任的扛牢。这股劲儿,也正与公司近年大力倡导的工匠精神相互呼应。从车间里的技术攻关到实验室的反复试验,公司始终鼓励着像徐麟这样的“匠人”,在各自的岗位上沉下心、扎下根,把寻常工作做精做透。当个人的坚守与企业的倡导同频共振,那些藏在细节里的执着,那些落在实处的钻研,便不仅让平凡岗位生出了光,更成了推动公司稳稳向前的底气。

宁公网安备 64050202000162

宁公网安备 64050202000162 网上亮照

网上亮照